こんにちは。ナミです。

先日、六本木の森美術館で開催中の『アナザーエナジー展 挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人』に行ってきました。

タイトル通り、女性作家さんにフィーチャーした展覧会。

しかも、全員70歳以上で今も現役で活動されています。

女性ならではの視点で作られる作品たち。

その背景には、ジェンダーやフェミニズムの問題が見え隠れします。

ジェンダーに関わらず多様性や差別の撤廃が叫ばれる今、アートだからこそ伝わるメッセージがあるような気がします。

女性の、そしてアートのパワーに触れることができた展覧会でした。

『アナザーエナジー展』の見どころ

この展覧会には、以下の16人の女性アーティストが参加しています。

- フィリダ・バーロウ

- アンナ・ベラ・ガイゲル

- ロビン・ホワイト

- スザンヌ・レイシー

- エテル・アドナン

- リリ・デュジュリー

- キム・スンギ

- アンナ・ボギギアン

- ヌヌンWS

- 宮本和子

- カルメン・ヘレラ

- センガ・ネングディ

- ミリアム・カーン

- ベアトリス・ゴンザレス

- アルピタ・シン

- 三島喜美代

(展示順)

今回は、前半の8人の作品の見どころを紹介します。

フィリダ・バーロウ

1944年、イギリス生まれのバーロウは、第二次世界大戦から復興を遂げるロンドンで育ち、美術を学びました。

出品作『アンダーカバー2』は、高さの異なる28本の脚によって支えられた彫刻作品。

一見不安定で今にも崩れそうですが、赤やオレンジなどの鮮やかな色の布を組み合わせることでエネルギーや躍動感も感じられます。

彼女の作品は、セメントや集合材、段ボールなど安価な工業用材料を使っています。

これは、大理石やブロンズを素材とする権威的な彫刻に対する批判的な姿勢を暗示しているそうです。

美術的なスケール感やパワーはもちろんですが、身近な物から作品を作るという姿勢からも彼女の哲学が伺えます。

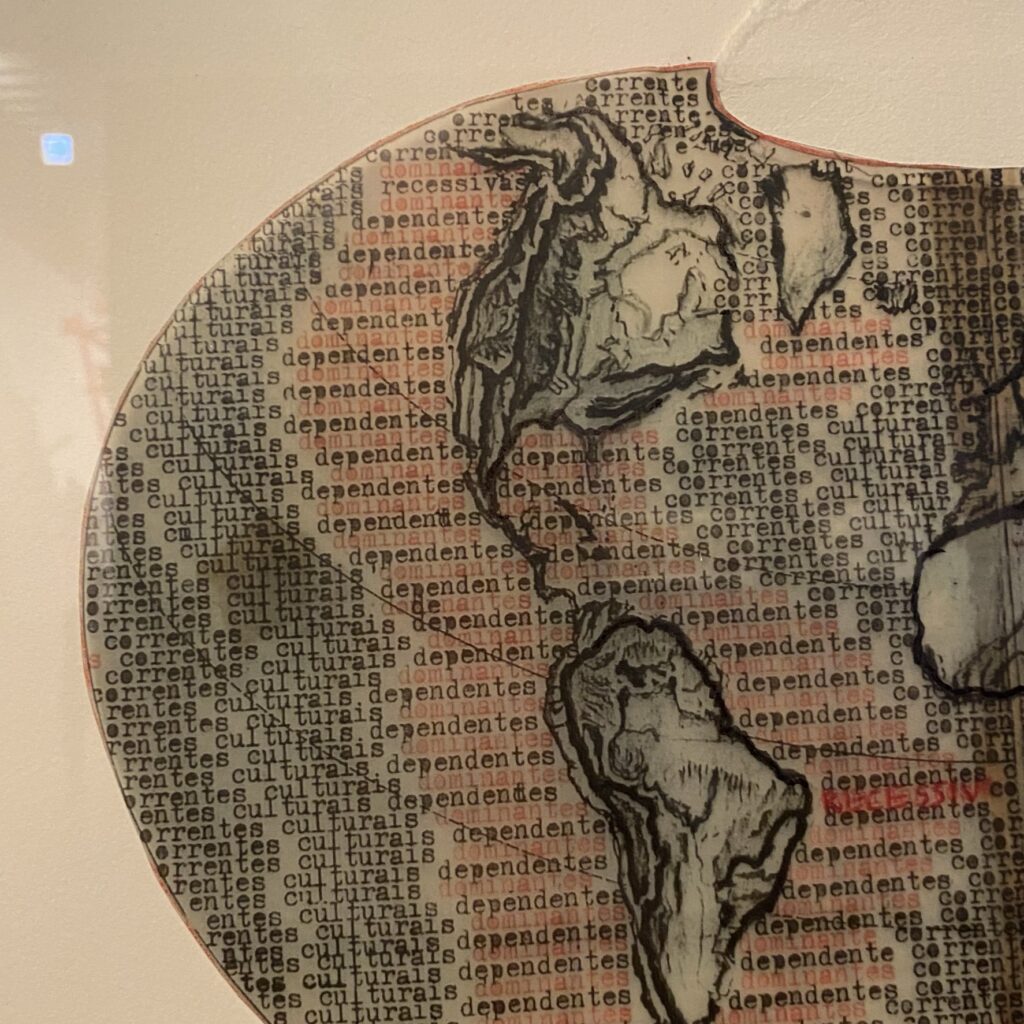

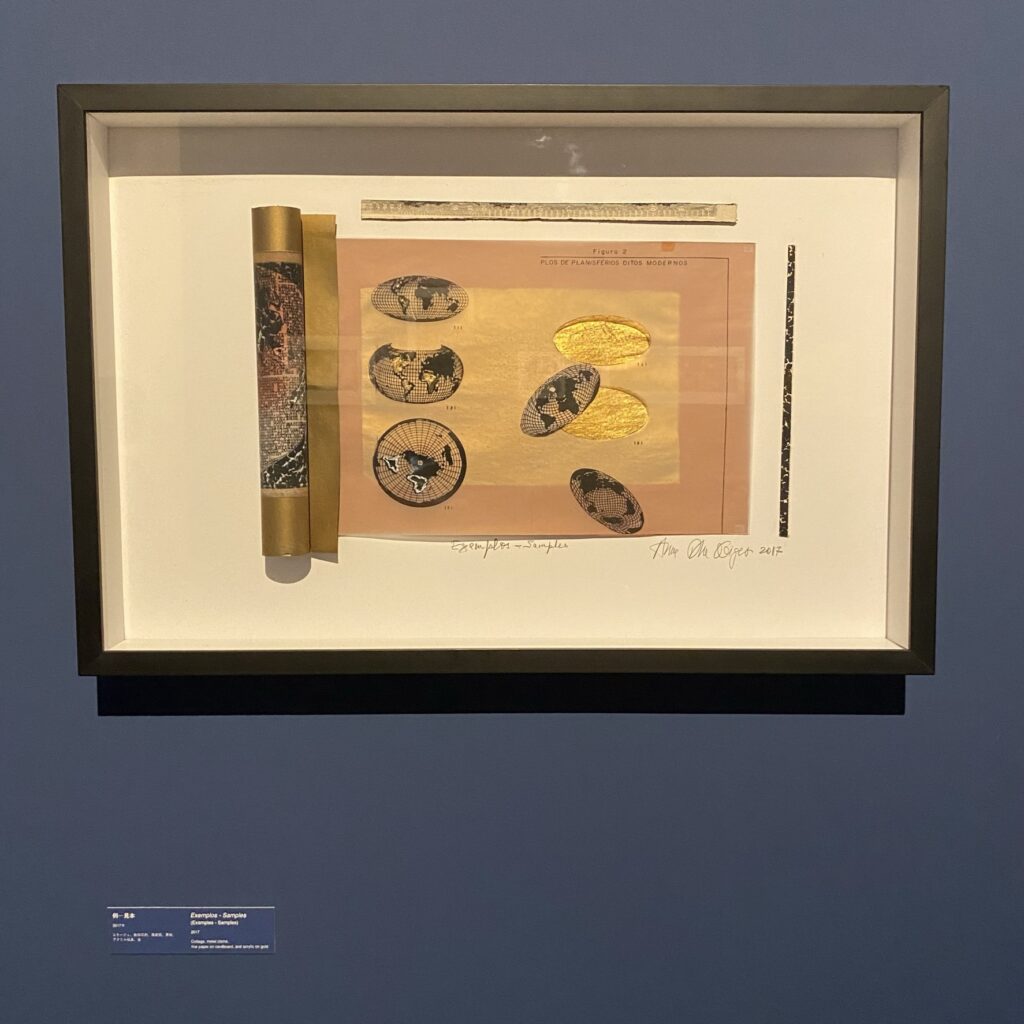

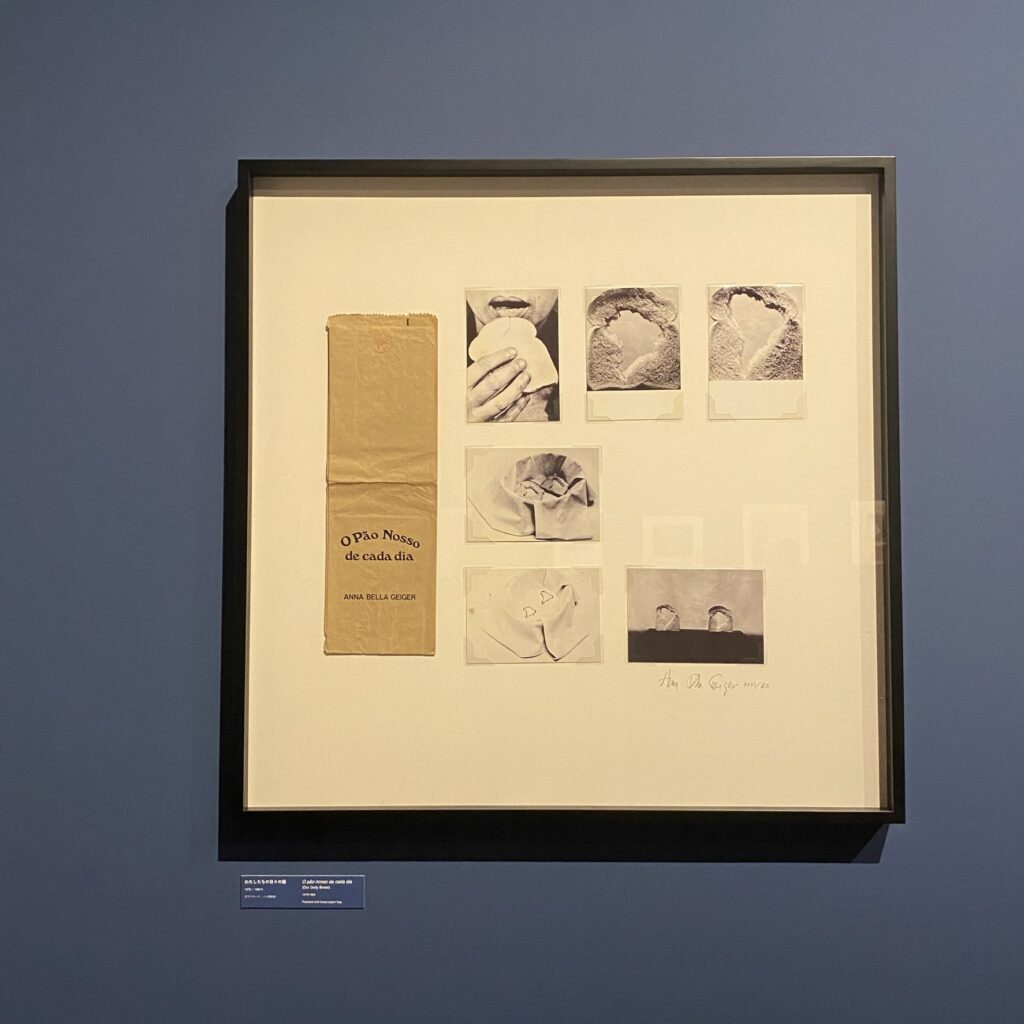

アンナ・ベラ・ガイゲル

1933年、ブラジル・リオデジャネイロ生まれのガイゲル。

彼女の作品は、絵画、版画、コラージュ、インスタレーション、映像など様々です。

彼女の作品からは、関心の範囲の広さが伺えます。

『月1』は、人類が初めて月面着陸した1年後の1970年にNASAから月のクレーターの写真を入手して制作されました。

政治活動にも積極的に関与していた彼女は、政治的利害関係のない中立的な存在として月をモチーフに選びました。

地図や地形、タイポグラフィを用いた作品も多く、政治や民族問題に対する彼女の姿勢が読み取れます。

ロビン・ホワイト

1946年、ニュージーランド、テ・プケ生まれ。

彼女の作品は、多くが誰かとの共同制作です。

出品作の『大通り沿いで目にしたもの』に用いられているタパというトンガの伝統的な布も、女性たちの共同作業によって作られます。

タパには、インテリアなどの実用的用途のほかに、新生児や遺体を包むといった儀式的用途もあります。

ホワイトの作品でも、特別な行事の際には、制作に関わった女性たちが上に座ったり、寝転がったり、裸足で踊ったりするそう。

そういった意味でも、この作品は人と人との交流の場と言えるかもしれません。

また、「ひとりのアーティストのみが作者」という個人主義的な価値観への批判的視点とも捉えられます。

いずれにしても、現代の固定概念を覆すような作品といえます。

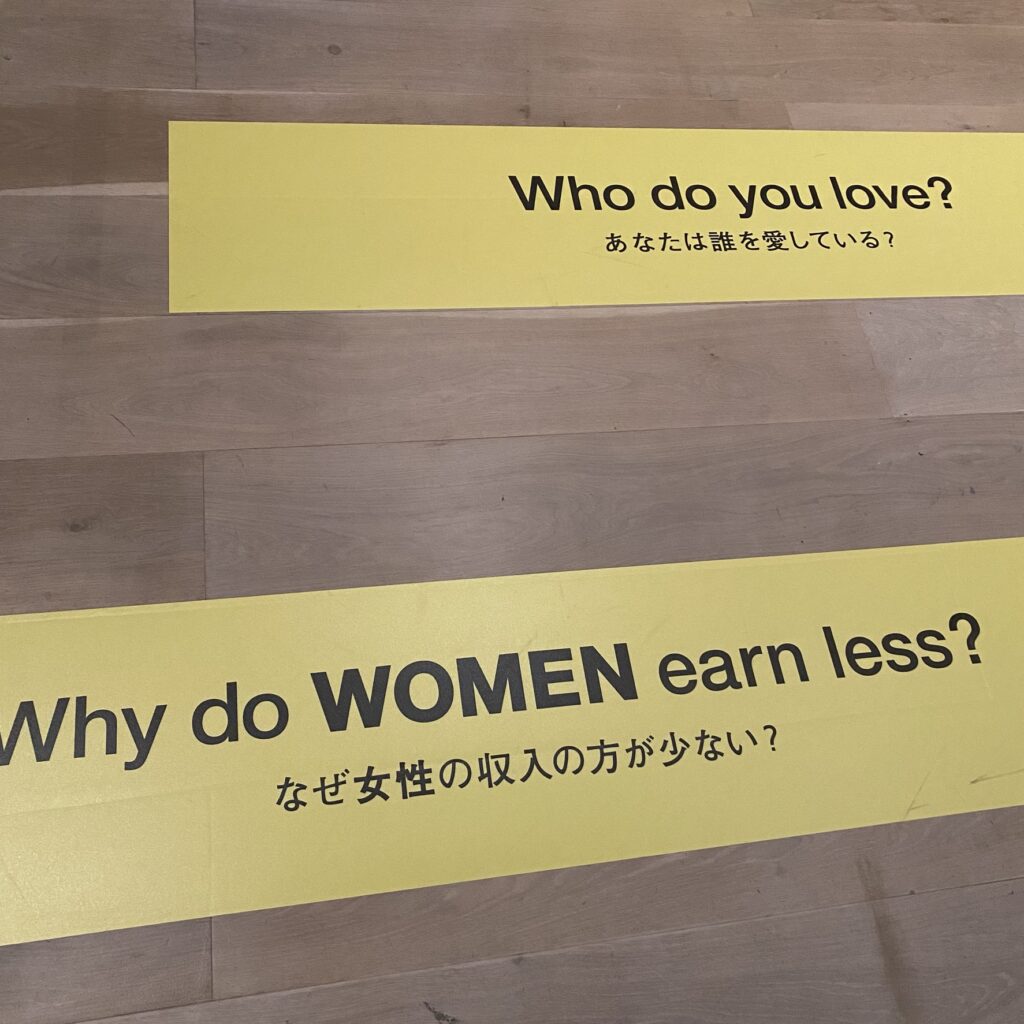

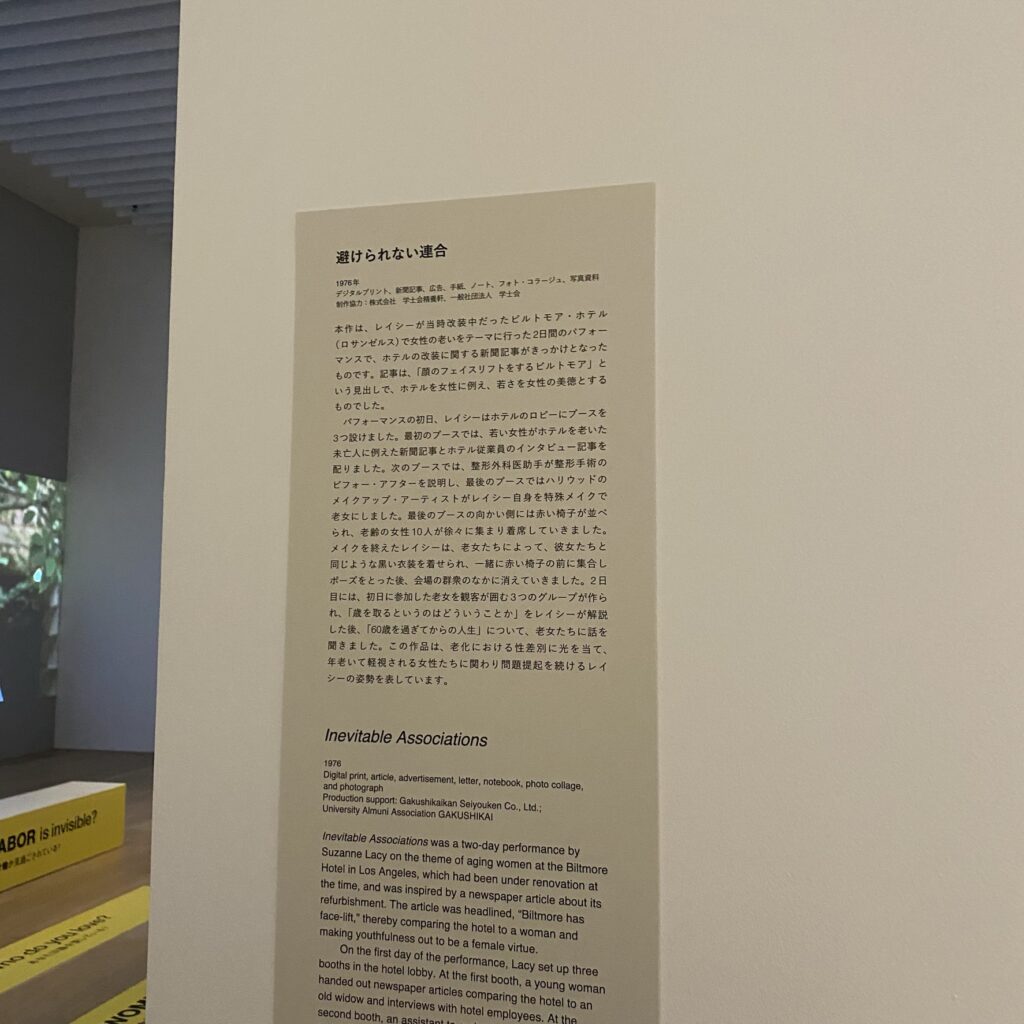

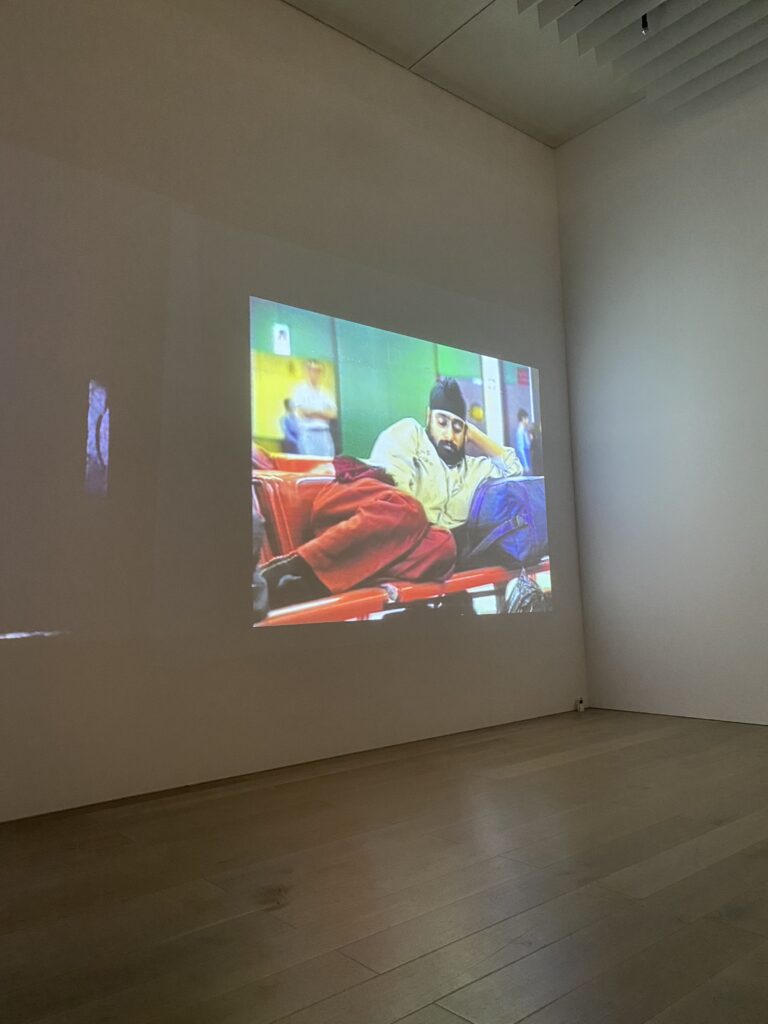

スザンヌ・レイシー

1945年、カリフォルニア州ワスコ生まれ。

彼女は3つの大学で動物学、心理学、美術を学び、その後フェミニズムをはじめとする社会問題に取り組んできました。

会場では、365人の参加者が女性の問題について話し合ったパフォーマンス作品『玄関と通りの間』の記録映像が放映されています。

フェミニズムや人種問題に詳しくないわたしも、この映像には見入ってしまいました。

会場の床やベンチには、これらの問題に関するメッセージがインスタレーションとして書かれています。

他にも、老化における性差別にフィーチャーした作品も展示されています。

世の中のさまざまな考え方に触れられる作品ばかり。

これだけでも見に行く価値があるなと思いました。

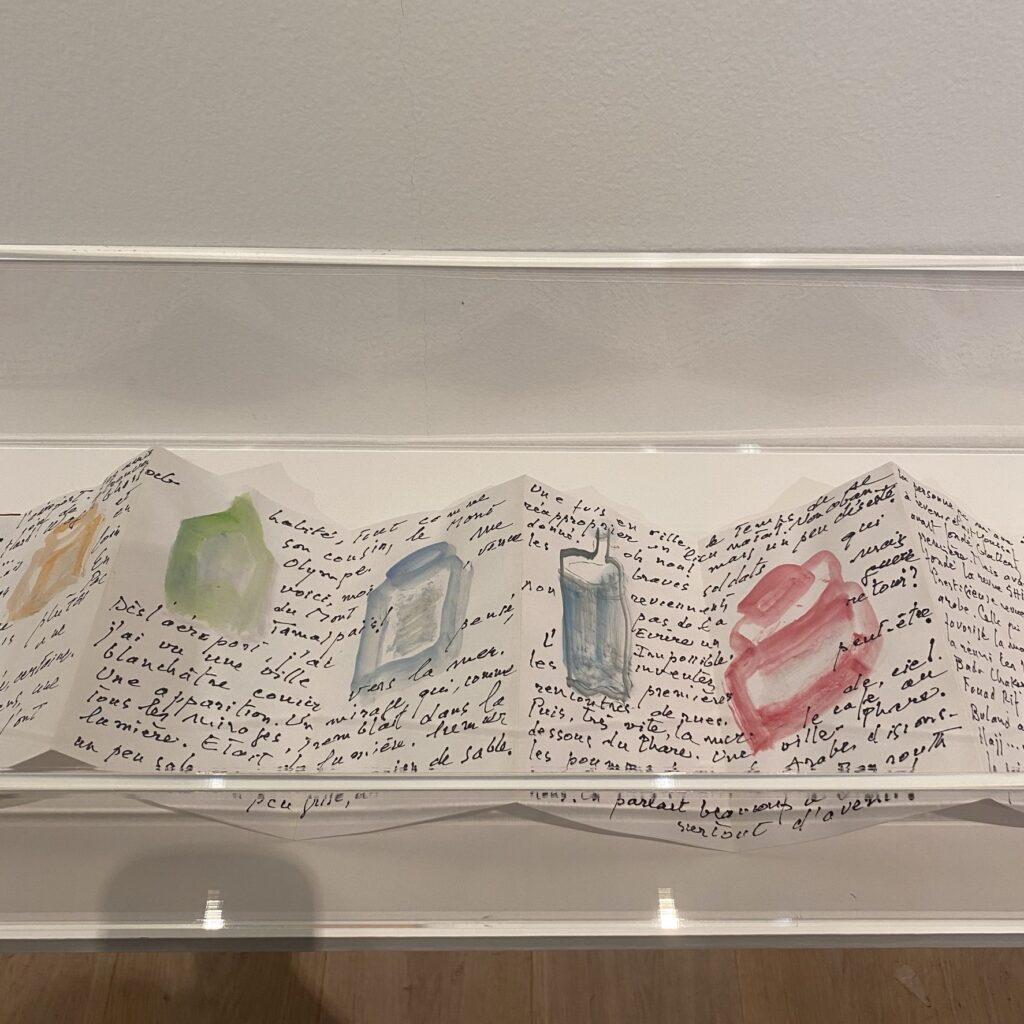

エテル・アドナン

1925年、レバノン・ベイルート生まれ。

詩人であり、小説家であり、哲学者であり、そしてアーティストでもあります。

アドナンの絵画は、抽象的な図形を組み合わせて風景を描いているのが特徴。

空や山のかたちをそのまま描くのではなく、その場所で感じた感覚や感情を形や色彩に置き換えて表現しているそうです。

さすが、詩人らしい表現方法です。

特徴的なのは、折本の形態をした作品。

テキストと絵によって構成されています。

挿絵入りの小説を読んでいるみたいです。

リリ・デュジュリー

1941年、ベルギー、ルーセラーレ生まれ。

デュジュリーの作品の特徴は、要素の少なさです。

出品作『無題(均衡)』は、2本の鉄の棒が直立した鉄板に両側から寄りかかっています。

鉄の棒と金属板は溶接されておらず、互いに支え合うことでバランスを保っているそう。

この2本の棒の均衡が何を表しているかの説明はありませんが、時間と空間かもしれないし、男と女かもしれないし、二国間の関係を表しているかもしれない。

そんな、見ている人の想像を膨らませるような作品です。

キム・スンギ

1946年、韓国、扶餘(プヨ)生まれ。

キムの作品からは、彼女の哲学や世界の捉え方が伺えます。

本展のための新作『森林詩』はコロナ禍の中で考案された作品で、彼女の創造性と哲学的探求が反映されています。

キムは、「森の中では、各構成要素の生は独自で異なっており互いに分離していますが、同時に繋がり、全体を形成しています。したがって、1つは複数なのです。森が生き残るための条件は、各要素の協力関係に基づいており、悪天候やウィルスなどの予期せぬ出来事を自身の中に調和する能力が、生きることに欠くことのできない条件なのです。」(会場内パネルより引用)と語っています。

出品作『月』からも、彼女の哲学が感じられます。

韓国出身ということで東洋的なその考え方は、日本人の私たちにも馴染みやすい気がします。

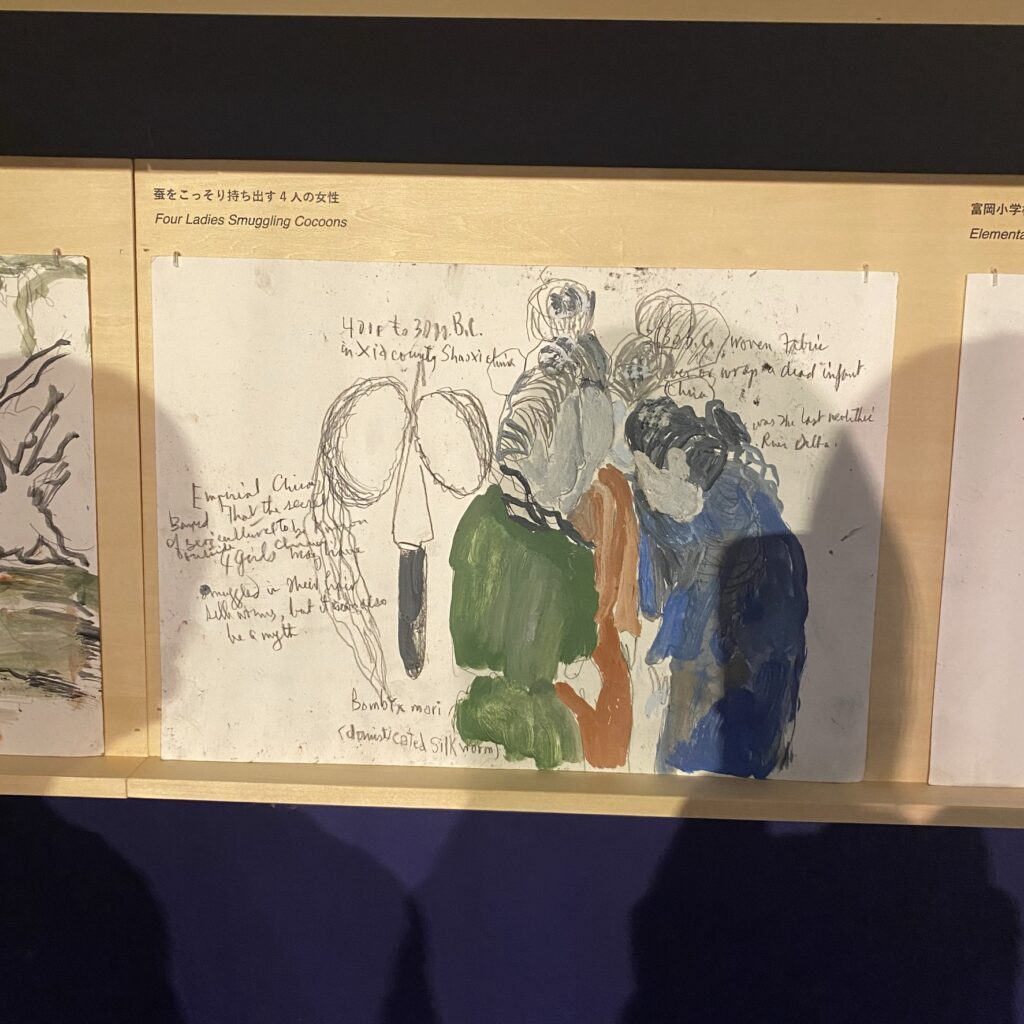

アンナ・ボギギアン

1946年、カイロ生まれ。

ボギギアンは、これまで世界各地を訪れ、その土地の文化や歴史、社会状況を題材に作品を制作してきました。

出品作『シルクロード』は、日本で初めて作品を発表するにあたり、日本の絹産業の歴史をもとに制作された新作です。

絹糸をイメージして天井からつるされた紐には、日本の絹産業の歴史にまつわる物語を描いた作品がつるされています。

そこには、製糸業を支え、困窮する家計のためにも働く少女たちの重労働も描かれています。

東西の交易路として知られるシルクロードですが、それはエジプトと日本を繋ぐ経路でもあります。

さらに、仏教もシルクロード経由でインドから中国に伝来し、やがて日本にも伝わりました。

ボギギアンは、シルクロードを「交易だけではなく、知的、精神的、文化的な道」(会場内パネルより引用)と表現しています。

教科書でも教えられるこういった歴史も、アートという形で接すると違ったメッセージを感じ取れる気がします。

後半の8人の作品は、後日公開する後編で紹介します。

最後までお読みいただきありがとうございました!

会期・アクセスなど

『アナザーエナジー展 挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人』

会場:六本木ヒルズ森タワー53階森美術館

アクセス:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩3分 / 都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩6分

会期:2021年4月22日(木) – 9月26日(日)

休館日:会期中無休

開館時間:10:00~20:00(最終入場19:30)

チケット:事前予約制(当日、日時指定枠に空きがある場合、事前予約なしでご入館可)

備考:写真撮影可

コメント